很多人喜爱买鱼头,回家炖鱼头汤。鱼头煎一煎,煮出来的汤色又白又浓,好喝又补脑。无论老人、孩子还是孕妇,鱼都是最适合的食物。

可是吃鱼也要吃对部位,如果吃了鱼的这些部位,有专家说:就是等于吃了毒药!这是真的吗?

鱼头、鱼皮到底能不能吃?

人人都知道鱼是一种健康食物,孩子吃了聪明,成人吃了有益心脏。然而,近几年,因为水体的污染,鱼类蓄积重金属的问题使人们开始重视吃鱼的安全性。

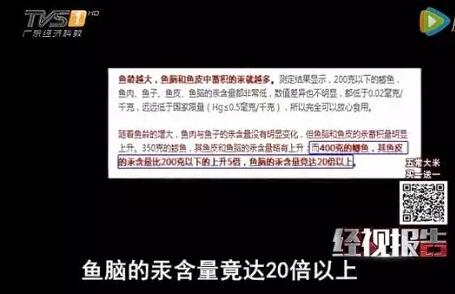

△网帖曝光鱼脑和鱼皮中蓄积的汞较多(视频截图)

鱼龄越大,鱼脑和鱼皮中蓄积的汞就越多。近日有检测机构,对市场上销售的鲫鱼做了重金属含量测定,发现400克的鲫鱼,

其鱼皮的汞含量比200克以下的上升5倍,鱼脑的汞含量竟达20倍以上。也就是说,鱼龄越大,鱼脑和鱼皮中蓄积的汞就越多。

而街坊们则最喜欢吃鱼头。记者在街坊的时候问到,“你觉得鱼哪个部位最有营养?”街坊林女士表示:“我觉得是鱼头吧!”

林女士有个两岁的儿子,因为觉得鱼的营养价值高,她几乎每天都给孩子做鱼吃。和很多市民一样,林女士偏爱鱼头。“鱼头的话就煲豆腐汤,给小孩子吃!”

汞是怎么跑到鱼身上的?

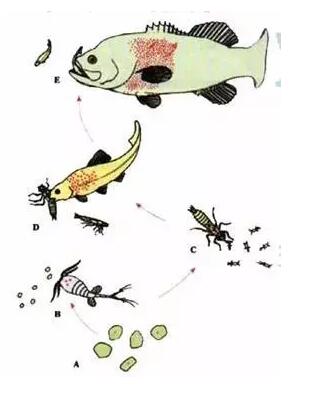

汞是怎么跑到鱼身上的?广东省职业病防治院主任医师黄建勋表示,“这要从鱼的生长环境说起了,汞是水溶性的,它沉到水里面就在淤泥里蓄积,水里微生物会把汞转成甲基汞。”

甲基汞是一种具有神经毒性的环境污染物,这种污染物被池塘里的水生物摄入,当鱼吃了这种水生物,那么这种污染物就会被蓄积在鱼的身上,尤其是在脂肪多的位置。

“鱼脑组织,其实很大一部分都是脂肪组织;鱼皮、皮下组织也是含脂肪很丰富的,避免吃它是明智之举。”黄建勋表示。

汞摄入多了,后果很严重!

如果吃多了鱼头和鱼皮,也就是鱼身上蓄积汞最多的部位,就会对身体有很大的伤害。“汞太多了,会严重侵害神经组织,造成语言障碍,肢体失调,运动障碍等等”,黄主任特意强调,孕妇和儿童如果摄入过多的汞,其后果会更严重。

“婴儿处于生长发育期,神经是生长很快的,而且是很重要的,所以很容易受到侵犯,而且受到侵犯后是不可逆的。孕妇也一样。”

一、鱼头并非完全不能吃!

据华西都市报报道:“鱼头不能再吃了,因为鱼头的汞含量最高!”这种说法在微博上不胫而走,成了网友争相讨论和转发的热点话题。记者找到该信息的原始出处南京市疾控中心食品卫生科,以及四川省水产专家进行求证。对方均表示,即便是鱼头,检测出汞含量也在国家限量标准内,鱼头不能吃的说法还待进一步考证。

南京市疾病预防控制中心对超市和农贸市场上最常见的鲫鱼进行了研究。实验人员在南京一家超市买了几条鲫鱼,分别进行实验。

“样本只有几条鲫鱼,没有大批量的样本调查。”郭宝福说,没想到该实验数据经媒体引用后,在网上引起这么大的动静。其实实验结果没错,但报道却让网友产生了误解:很多人都认为鱼头不能食用。

“实际上,即便是鱼头的汞含量高于鱼籽20倍,也在国家的标准之内。”郭宝福解释说,汞在鱼体内,残留在鱼头中会比在别的器官中更多。和重金属残留在猪“腰子”上更多是一个道理,只要不超标,食用就没有问题。“鱼头不能吃的说法,更是毫无依据的。”郭宝福说。

二、没说明是总汞还是甲基汞

再翻查知乎上的回答,只要汞的含量在一定限度之内,其危害(比如对于神经系统的)就可以被鱼类体内一些其他物质所抵消(如DHA)。需要声明的一点是,甲基汞含量和总汞含量是不一样的。甲基汞(有机态,很易被吸收)对人体的危害远大于无机态的汞(人体对无机态的汞吸收很有限)。一般鱼体内的甲基汞大部分都蓄积在肌肉组织中。

而里面所说的“鱼头汞含量最高”并没有说明是总汞还是甲基汞,因此无法得出鱼头对人体危害最大的结论。(作者赵自然发表于知乎)

三、人体内的汞含量也不是一成不变的

据果壳网报道:人体内的汞含量也不是一成不变的。美国一项令人振奋的医学调查发现,停止食用含汞高食物(鱼)后8个月内,妇女和儿童血液及毛发中的汞含量下降了一个数量级,说明在不持续食用高汞食物的情况下,人体对于汞的毒害还是有一定的自我保护或者自我调节能力的。(果壳网)

四、“吃多少”——摄入量也决定了你的暴露风险

不管我们平时吃的鱼里面污染物含量有多少,如果不跟我们日常的摄入量结合在一起,健康风险问题都是无从谈起的。

不论是在哪个国家或者国际组织的安全标准中,居民日常摄入量都是制定标准的重要参照。根据美国环保署(EPA)的研究,成年人甲基汞的急性致死剂量大约在1~4g上下,而我们国家水产品甲基汞的国家标准是0.5mg/kg,也就是说要达到这个致死剂量,我们一次得吃下至少2000公斤符合国家标准的水产品。当然仅仅考虑急性毒性显然是不够的,慢性毒性的积累也是我们不容忽视的。从慢性毒性的角度看,必须把鱼体内污染物的含量和居民日常摄入量结合。

4种吃鱼方式小心短命

活杀现吃残留毒素危害身体

< 一般人都认为吃鱼越新鲜越好,因此喜欢活杀现吃,认为这样才能保证鱼的鲜美和营养。但这实际上是一个认识误区。无论是人工饲养的鱼类或野生的鱼类,体内都含有一定的有毒物质。

活杀现吃,鱼体内的有毒物质往往来不及完全排除,鱼身上的寄生虫和细菌也没有完全死亡,这些残留毒素很可能对身体造成危害。

此外,活杀现吃的鱼蛋白没有完全分解,营养成分不充分,口感也并非最好。

建议:

购买活鱼回家后可以用清水养上一两天再杀,已经杀死的鱼则最好用清水浸泡一小时左右,以尽量挥发鱼身上的剩余毒素,降低有毒物质对身体的危害。

而烹饪最好在鱼死亡数小时后进行,因为放置一段时间后,鱼肉的结缔组织开始逐渐软化,肉品也变得味美鲜香,此时烹饪,味道最好。

不可否认,鱼的确是很好的健康食品,但食鱼有道,才能对你的健康真正有益。

生吃鱼片易得“ 肝吸虫病 ”

很多人都喜欢生鱼片的鲜嫩美味,殊不知生吃鱼片对肝脏很不利,极易感染肝吸虫病,甚至诱发肝癌。

据营养、健康方面的专家介绍,肝吸虫病是以肝胆病变为主的一种寄生虫病,人通过吃生的或半熟的含肝吸虫活囊蚴的淡水鱼虾和淡水螺类被感染的几率极高,目前我国仅在广东省就有数以百万计的肝吸虫患者,其中不少人正是因为生吃鱼虾而染病。

其临床症状以疲乏、上腹不适、消化不良、腹痛、腹泻、肝区隐痛、肝肿大、头晕等较为常见,严重感染者在晚期可造成肝硬变腹水,甚至死亡。

提醒:

不少人以为生鱼片用酱料和醋拌过,就能杀死其中的肝吸虫,可以放心食用,但事实上一般的调味品,如酱油、醋、芥末、酒精等都很难杀死它们,就算把鱼片投入90℃热水中,煮的时间不足也不能将之杀死。

因此生鱼片还是少吃为妙。另外值得注意的是,肝吸虫寄生在人体内,刚开始几乎没有任何症状,有些人甚至十几年都感觉不到它的存在,但等到发现时往往为时已晚,建议长期嗜吃生鱼片的人最好到医院检查,确诊是否感染。

吃鱼胆解毒不成反中毒

鱼胆是一味中药,中医常用它来治疗目赤胆痛、喉痹、恶疮等症。

民间也因此流传吃鱼胆可以清热解毒、明目止咳的说法,所以尽管鱼胆味苦,总有人跃跃欲试。擅吃鱼胆极其危险,极易引发中毒甚至危及生命。

专家指出,鱼的胆汁中含有水溶性“鲤醇硫酸酯钠”等具有极强毒性的毒素,这些毒素既耐热,又不会被酒精所破坏,因而无论将鱼胆烹熟、生吞,或是用酒送服,均可发生中毒。

鱼胆中毒发病快,病情险恶,病死率高。中毒较轻者表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状,严重者会出现肝大、黄疸、肝区压痛、少尿或无尿、肾区叩痛等症状,如果抢救不及时,可造成肝肾功能衰竭直至死亡。

而患者中毒程度一般与鱼胆的胆汁多少有关,因此吞食较大鱼的胆更易发生中毒。

提醒:

个人千万不能擅吃鱼胆,有食用要求的患者应在中医指导下合理摄入。

空腹吃鱼可能导致“ 痛风 ”

在减肥风潮日盛的今天,不少人喜欢只吃菜不吃饭,空腹吃鱼更是司空见惯的事情,但这却很可能导致痛风发作。痛风是由于嘌呤代谢紊乱导致血尿酸增加而引起组织损伤的疾病。

而绝大多数鱼本身富含嘌呤,如果空腹大量摄入含嘌呤的鱼肉,却没有足够的碳水化合物来分解,人体酸碱平衡就会失调,容易诱发痛风或加重痛风病患者的病情。

建议:

个人在吃鱼肉前可先吃一些含碳水化合物的低脂食品,如杂粮粥、荞麦粉、芋头等垫底,用餐中间也可食用一些含淀粉的菜肴,如蒸甘薯、甜玉米、马铃薯等,以此平衡体内酸碱度,减轻嘌呤的危害,起到保护身体健康的作用。